“5.12”大地震后首例消能減震技術加固實例 ——采用阻尼器對都江堰市北街小學外國語學校藝術大樓的加固設計和施工

發布時間:2019-03-12 點擊次數:2447 新聞來源:【本站】

“5.12”大地震后首例消能減震技術加固實例

——采用阻尼器對都江堰市北街小學外國語

學校藝術大樓的加固設計和施工

(四川國方建筑機械有限公司 四川成都 610031)

摘要 原設計抗震設防烈度為7度。受“5.12”大地震影響,該樓一層大多數柱頂受損,體現出原結構中抗震設防的不足。在抗震加固設計工程中,應國家相關規范和震后文件的要求,須將該樓的抗震設防烈度提高到8度,采用傳統加固方法幾乎不能達到。都江堰北街小學外國語學校藝術大樓的加固設計和施工過程使我們更進一步認識到,采用阻尼器對需要提高設防烈度的框架建筑進行加固無疑是最好的選擇。同時,對現代建筑抗震新技術的推廣也具有深遠的意義。

關鍵詞 抗震加固;消能減震;阻尼器;節點處理

1工程概況

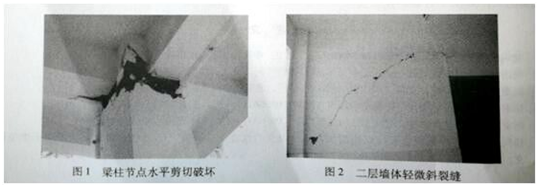

都江堰北街小學外國語學校藝術大樓為五層的鋼筋混凝土框架結構,基礎埋深約為2. 8m,屋面總高度為18.0m,建筑面積約為3000㎡,建筑用途為教育建筑。歷經“5.12” 大地震,一層柱頂受到了一定程度的剪切破壞開裂 (圖1);二至三層填充墻輕徽剪切破壞(圖2);樓梯局部受損,雖不顯著影響整體承載,但已影響使用功能,存在安全隱患,需對其進行加固補強后方可正常使用。根據《建筑抗震設計規范》(GCB - 50011) (2008 年局部修訂版)和《建筑工程抗震設防分類標準》(CB – 50223 - 2008) 對都江堰北街小學外國語學校做加固設計時,應滿足其原設計使用年限,安全等級為二級,抗震設防烈度為8度,基本地震加速度為0.2g.建筑場地類別為Ⅱ類,設計地震分組為第二組,建筑設計特征周期為0. 40s,抗震設防類別為乙類,建筑抗震等級為一級。

2提出問題

工程初步設計時,先對該樓建立整體模型進行分析。由于抗震設防烈度的提高,基本地震加速度由原設計取值0.1g提高到0.2g。使得由地震引起的作用于建筑上的水平荷載提高了4倍。導致地震中質量集中地各樓層層間位移明顯增大,最大層間角位移達到1/447,不能滿足規范要求。

為了滿足規范要求,可以通過提高結構整體剛度的方法來減小地震中結構的水平位移,如:增大框架柱截面;結構關鍵部位增x形斜桿剛性支撐;增設剪力墻等。但是這些常規的加固方法在本工程中存在不可彌補的缺陷:

(1)這些新增構件,容易使結構剛度在建筑整體中的分部不均勻,由此會導致建筑結構內力的不均勻分布。同時,結構整體剛度的提高會吸收更多的地震能量,這些都是對建筑結構安全的不利因素。

(2)為了使新舊增鋼筋混凝土之間有效連接,達到共同工作地目的,必將在舊混凝土上大量穿孔植筋,這本身就是對原有結構的一種認為的破壞,雖然最終能達到整體結構補強的目的,但投人的成本在無形中增大。

(3)鋼筋混凝土的施工工藝過程要求的作業空間大的特點,確定了施工過程中必將對原建筑非結構部分(如:填充墻、樓面板、水電管線等)造成嚴重破壞,再次對這些非結構部分恢復時不僅增加了工程成本費用還使得工程工期顯著延長。

幾方思星后,從地震對建筑造成損害的本質上找到突破口——建筑受震過程既是地震能量的釋放過程(或說是建筑吸收地震能量的過程)。如果單位時間內建筑在地震中吸收的能量在建筑結構的承受能力范圍之內,則建筑結構不會出現震害;相反,則建筑結構必將受到地震破壞,超限越多,震害愈嚴重。由此可見,建筑抗震的根本目的就是將建筑在地震中吸收能量的功率(單位時間吸收能量的大小)控制在建筑結構的承受能力范圍之內。由此導出兩條建筑抗震思路:

(1)是降低單位時間內傳人建筑結構的能品。

(2)提高建筑結構單安時間內對外來能的承受能力。

從第(1)條思路來看,地震作用于建筑的能量大小由地震烈度、震源深度、震中距以及建筑場地的地質構造等因素確定,對于一確定建筑來說,某次地震工程中一定時間段內傳人建筑結構的地震能量是一定值,不易改變。

從第 (2)條思路來看,為提高建筑結構對外來沖擊能量的承受能力可以從兩方面著手:提高結構剛度 (前面以說明了其存在的缺陷,不宜使用)或者在結構中增設某些能夠在結構受荷超限吸收多余地震能量的裝置。考慮到地震作用屬偶然荷載,因此,需要一種受外來沖擊荷載被動控制的裝置,既能的地震中吸收多余地震能量,又能不影響結構正常使用時結構的內力分布。

3設計構想

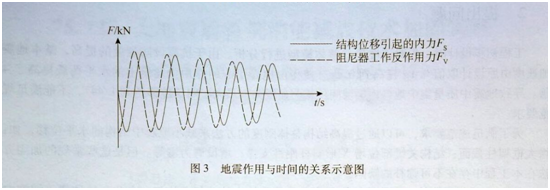

隨著消能減震技術的發展日趨完善,越來越多的高層建筑、橋梁等受動荷載影響嚴重的建筑物采用各種類型的阻尼器來滿足結構安全和正常使用的要求。然而在災后重建中阻尼器的應用尚屬首例。考慮到結構抗震加固是一項對既有結構的改造工程,結構本身抗震能力就不足,同時抗震加固的目的之一就是減少結構的位移,故阻尼器類型的選擇上首先排除位移相關型阻尼器;為了避免阻尼器工作中反作用力Fv與結構位移產生結構內力Fs 在連接節點處形成應力疊加對結構構件造成加大損壞,宜采用阻力峰值與結構內力錯開(圖3)的速度相關型阻尼器。

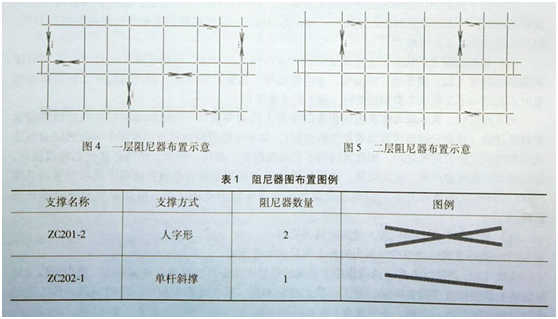

為了達到結構在地震中有效消耗地震能量的目的,在結構位移較大的一、二層布置了20個(一層12個,二層8個)粘滯型阻尼器,安裝于框架梁柱之間(圖4、圖5和表1)。

4 阻尼器設計

4.1 模型建立

考慮到本工程是消能減震技術在震后災區恢復重建中首次應用,同時開創了消能減震技術在受損建筑加固中的先例,意義重大。主要對各樓層層間位移和框架扭轉的整體模型進行準確分析。由于結構體型簡單,在對本工程進行整體模型分析時,經過簡化的理想結構模型的基本力學性能非常接近結構的實際受力狀況。是保證后期的結構抗震計算準確性的重要依據。在模型中對阻尼器的設置位置、方向和數量采用精確的模型參數進行描述,以求得理想的阻尼器力學參數。

4.2 阻尼器力學參數的選擇

粘滯流體阻尼器的力學性能表達式或阻尼器輸出反力和活塞運動速度之間的簡化關系表達式:

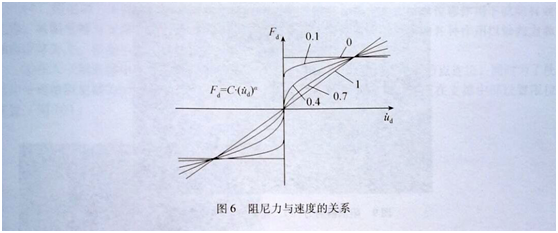

式中,Cv為阻尼常數(kN/(mm/s)); 為阻尼器活塞與阻尼器外殼的相對運動速度(mm/s);

為阻尼器活塞與阻尼器外殼的相對運動速度(mm/s); 為根據設計需要可調整的阻尼器特征指數。通常取值范圍在0.1- 1.0之間。

為根據設計需要可調整的阻尼器特征指數。通常取值范圍在0.1- 1.0之間。

如圖6所示:在不同 取值下,粘滯單元部分的阻尼力與其速度的線性關系。本工程中安裝阻尼器是以抵抗大震為主要目的,阻尼器不需在小震中對結構位移產生明顯影響,同時在大震來臨時要求能及時有效地吸收消耗地震傳來的機械震動能量,控制建筑結構在地震作用下的變形滿足國際抗震規范要求。地震作用下建筑允許最大位移為17mm,設地震頻率為1.0Hz,則地震中建筑的水平運動速度為100mm/s。取

取值下,粘滯單元部分的阻尼力與其速度的線性關系。本工程中安裝阻尼器是以抵抗大震為主要目的,阻尼器不需在小震中對結構位移產生明顯影響,同時在大震來臨時要求能及時有效地吸收消耗地震傳來的機械震動能量,控制建筑結構在地震作用下的變形滿足國際抗震規范要求。地震作用下建筑允許最大位移為17mm,設地震頻率為1.0Hz,則地震中建筑的水平運動速度為100mm/s。取 =0.15. C= 350,計算出阻尼器的最大阻尼約為700kN。

=0.15. C= 350,計算出阻尼器的最大阻尼約為700kN。

4.3 確定阻尼器型號并通過實驗測試阻尼器力學性能

根據需要計算出阻尼器力學性能參數和計算模型中初步確定的阻尼器安裝類型,阻尼器型號選擇:KZ-700S x 100X(14套)和KZ-700S×100F(6套)。

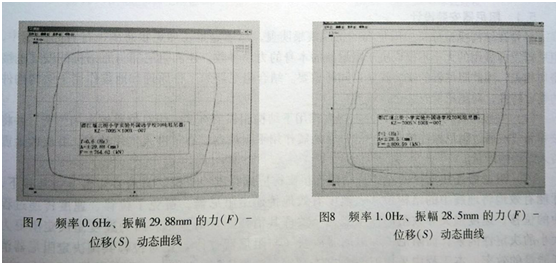

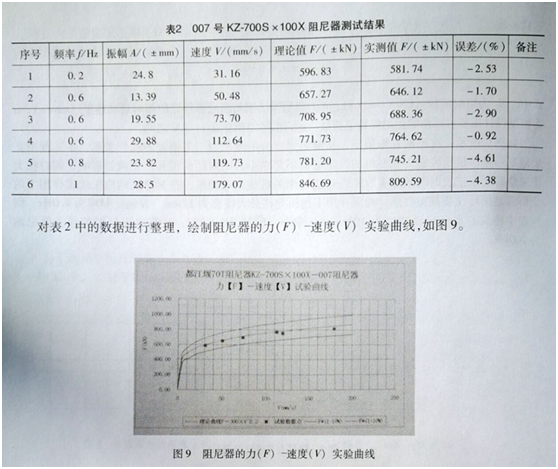

KZ-700S x 100X和KZ-700S×100F阻尼器在力學性能參數上完全一樣,僅安裝方式不同。本文只列出KZ-700S x 100X中編號為007的部分實驗數據(圖7、圖8和表2)。

通過對實驗數據分析,阻尼器的實際力學性能完全非常接近理論模型參數。表明建筑結構在安裝阻尼器后,完全能達到理論模型分析中的抗震設防效果。

5阻尼器安裝

5.1阻尼器安裝設計

盡管在結構模型分析中阻尼器的抗震效果明顯,那畢竟是在理想狀態下,在實際應用中,阻尼器發揮做用的大小不僅取決于阻尼器的本身的力學參數,還和阻尼器與原結構的安裝連接密切相關,因此阻尼器的安裝就顯得同樣重要。結合阻尼器的工作原理和地震作用下結構構件的受力特性,對阻尼器安裝進行設計:

(1)安裝位置的選擇。應選擇在地震作用下結構相鄰節點發生相對位移較大的位置,并將該相鄰節點通過阻尼器連接起來。這樣在地震作用下阻尼器能有效進人工作狀態,并吸收地震傳入結構的能量。

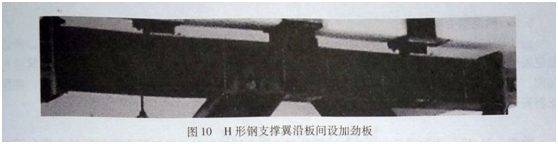

(2) 阻尼器連接支撐的選擇。結構連接支撐應選擇剛性支撐,只有在剛性支撐連接下,才能有效地將地震中的結構位移、速度有效地傳遞給阻尼器,避免了位移、速度傳遞過程中的位移、速度損失導致阻尼器未能完全發揮其消耗能量的作用。因為速度是決定阻尼力大小的決定性因素,而阻尼力和阻尼器活塞(與阻尼器缸體)相對位移共同決定阻尼器消耗能量的效率。本工程中采用H形鋼并在型鋼翼沿板之間焊接10mm厚加勁鋼板(圖10),以增加支撐剛度。

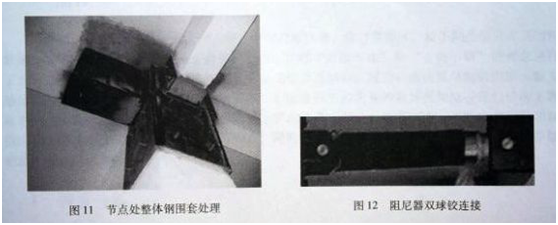

(3) 阻尼器安裝的節點處理。阻尼器與原有結構的連接節點處,由于在阻尼器支撐反力作用下,改變了節點處結構的受力狀態,超出節點處原設計受力極限,因此,需要對節點處進行加固處理。本工程中安裝節點均處于原結構的梁柱節點處,該處節點本身受力復雜,因此在對該處節點進行處理時比較簡單有效地一種方法就是對該處節點進行整體鋼圍套(圖11)的方法處理,使該節點處形成-個剛域。

(4)阻尼器與支撐、節點之間的連接:由于阻尼器只在軸向力和軸向位移作用下就能有效工作,故阻尼器與支撐、節點之間連接的目的就是使結構傳遞給阻尼器的各種作用以軸向力和軸向位移為主。根據不同的支撐類型,其節點類型可以有所不同:

①在人字形支撐中,阻尼器兩端均為球形鉸(圖12), 分別與支撐和節點連接,同時為了使結構傳遞給阻尼器的軸向位移最大化,避免出現阻尼器的側向位移,還應在支撐中部設置限位裝置(圖10)。

②在“單桿斜向”支撐中,阻尼器與支撐桿之間為剛性法蘭連接,阻尼器與框架節點之間為球形鉸自由連接(圖13)。

5.2 阻尼器安裝施工

由于阻尼器是建筑應用中相對精密的裝置,現場安裝誤差要求控制在±1.0㎝范圍內,所以阻尼器安裝中所用的支撐型鋼等都需現場精確測定后現場制作。同時,由于是對受損建筑進行加固,現場安裝過程中多少會受原建筑結構的限制,可能會需要做適當優化調整。因此,在阻尼器安裝施工過程中,結構工程師的跟蹤設計尤為重要。

致謝: *5.12”大地震后首個消能減震加固工程由筆者所在的四川國方建筑機械有限公司和同濟大學合作完成,從設計到施工,直至竣工投入使用,感謝同濟大學呂西林教授、翁大根救授等提供的指導,感謝本公司員工的努力工作和大力配合。

感謝省建設廳、都江堰建設局等單位在項目上給予的的幫助和指導。感謝都江堰市北街小學外國語學校校方及周列劍先生給予的幫助和支持。

其他對本公司完成大地震后首個消能減震加固工程給予幫助和支持的單位和個人,在此一并表示謝忱。

下一篇:常用加固施工方法的特性及適用范圍